- La collection de l’Imec

- Consulter les archives

- Une bibliothèque ouverte à toutes et à tous

- Imec Images

- Prêt de pièces

- Coopérations

- Carnets de recherche

- fonds

François Zourabichvili, le désordre du sens

Paul Laborde est écrivain et traducteur. Son premier livre, Sables, a paru en 2013 chez Cheyne Éditeur.

Je suis venu travailler à l’Imec dans le cadre de recherches doctorales. Pour autant, ne me considérant pas du tout comme un universitaire, je n’ai pas vécu ce «contexte» comme un moyen parmi d’autres pour approfondir mes connaissances d’une œuvre, mais au contraire comme une expérience en elle-même, avec ses propres conséquences et horizons pour la pensée. J’ai fait de mes études un « prétexte » pour découvrir une autre manière d’approcher les œuvres.

Je suis donc, comme malgré moi, doctorant en philosophie... Mais ce sont davantage mes travaux d’écriture et de traduction qui ont forcé mes recherches sur les différentes relations possibles aux œuvres littéraires. Je n’ai jamais pu penser l’écriture autrement que comme une autre forme de lecture. Pour reprendre, au risque de paraître prétentieux, le renversement chronologique et causal que Derrida opérait entre la parole et l’écriture, j’ai tendance à croire que la lecture précède l’écriture. Mes tentatives de traductions m'apprenaient cela d’une autre façon encore. Il n’y a pas d’abord neutre, il faut donc mettre au jour les conditions de possibilité de ces rapports possibles. C’est par ce biais que j’ai découvert François Zourabichvili, premier philosophe à s’être intéressé à la notion de « littéralité » présente chez Gilles Deleuze et Félix Guattari.

Cette découverte m’a donc guidé jusqu’à Saint-Germain la Blanche Herbe, à l’abbaye d’Ardenne, pour organiser le fonds d’archive de François Zourabichvili. Le contexte émotionnel qui accompagnait l’ouverture du fonds était délicat : François Zourabichvili s’est suicidé très jeune, le 19 avril 2006. Je ne pouvais pas m’empêcher de m’interroger sur le sens que cette fin brutale et malheureuse allait changer dans l’approche de mon travail. J’essayais alors de mieux comprendre comme la fin venait modifier, rétrospectivement, l’interprétation que l’on pouvait tenter de faire d’une œuvre dans son ensemble. Une mort naturelle, un accident, un suicide, une maladie, chaque mort est un point final irréductible à la signification ambivalente.

J’étais très régulièrement ému et triste, au contact des papiers de ce philosophe mort si jeune que j’admire tant. Il n’y avait quasiment rien de «personnel» dans le fonds, mise à part cette photocopie du permis de conduire qui me rappelait avec violence sa vie hors de l’œuvre, hors de l’écriture, sa vie incarnée - celle donc, précisément, qui s’arrêtait, quand l’autre, grâce à nous, lecteurs, pouvait continuer indéfiniment.

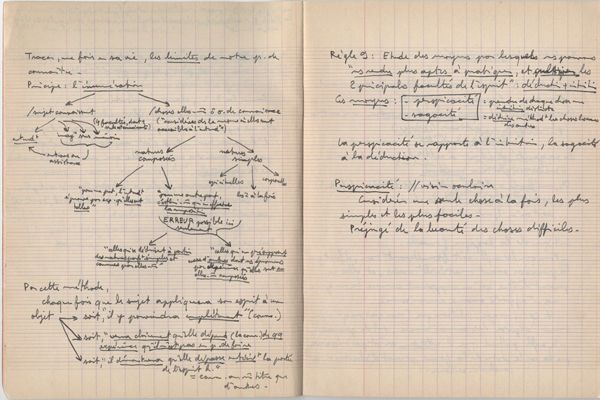

On ouvre des boîtes, des dizaines de boîtes pleines de papiers, de notes, de cahiers, et l’on essaye d’opérer l’impossible : organiser sans dénaturer, classer tout en respectant le désordre initial, l’état de l’œuvre, sa situation. Il faut rendre le fonds accessible mais il faut à tout prix éviter de lui imprimer une «forme» qu’il n’avait pas. Conserver le sens du désordre, conserver ce qui dans le désordre fait sens, ce qui dans le sens, participe au désordre, ce qui dans le sens ne se laisse pas ordonner.

Fort heureusement, le cadre offert par l’Imec nous met dans les meilleures conditions possibles pour réaliser cet ambitieux projet ! Il est difficile de dissocier, dans mes souvenirs à tout le moins, le travail de recherche, la rencontre avec le fonds de François Zourabichvili et le lieu même où mes «enquêtes» tenaient lieu. Le calme et la beauté de l’endroit. La sérénité de la bibliothèque, le charme des bâtisses. Plus importants, et plus décisifs encore : le sérieux et la gentillesse de l’équipe avec qui j’ai eu le plaisir de travailler.

Repenser à ce séjour m’impose aussi de me souvenir de la nourriture, fameuse parmi les résidents, de l’Imec. En huit semaines passées là, je ne crois pas avoir mangé deux fois la même chose. Les produits sont frais (quand ils ne viennent pas directement du potager), les plats délicieux, et toujours produits en fonction du nombre de personnes attendues - dans un souci tout à la fois écologique et économique qui sied parfaitement à l’Institut. J’ai eu la chance de venir au cours de l’hiver comme du printemps, et ainsi de profiter de menus qui variaient au même rythme que le paysage.

Je reviendrai probablement un jour comme lecteur. Pour quiconque s’interroge sur la genèse de l’écriture, non comme principe transcendantal, mais bien plutôt comme dynamique, comme moteur initial, se pencher sur un fonds est une expérience éclairante. Il ne s’agit pas d’avoir accès aux coulisses, au sens où celles-ci n’auraient qu’une valeur préparatoire, effacées derrière l’œuvre achevée, derrière le «monument» ou le spectacle de la pensée. C’est bien plutôt prendre la mesure de l’inachèvement de toute œuvre : chaque brouillon, chaque cahier, chaque article, chaque épreuve nous indique d’autres chemins possibles à explorer, d’autres manières de lire, d’autres façons de s’engager dans le travail de l’écrivain. Les répétitions entre les différentes versions d’un texte indiquent d’infimes variations qui ouvrent les interstices où l’interprétation se nourrit. Rien ne s’accomplit, rien ne se termine. Le fonds est le témoignage que toute œuvre, tout travail est en cours, work in progress aux indéterminations multiples. Il rappelle que c’est à celui qui reçoit, archiviste, chercheur, lecteur ou autre, d’actualiser les virtuels du texte - pour reprendre une terminologie deleuzienne, chère à François Zourabichvili - en perpétuer les branchements et les interactions possibles.

Le travail que je mène actuellement, au cours de cette thèse de philosophie, consiste à proposer une manière de lire la littérature - et plus particulièrement la poésie contemporaine – à partir d’un autre paradigme herméneutique. Il s’agirait de construire son interprétation et ses modes de lecture en fonction des effets et conséquences, plutôt qu’en fonction des causes et origines. Ne plus se demander ce que le mot a voulu dire, ne plus s’interroger sur son histoire, sa genèse, ou sur l’intention de l’écrivain qui l’emploie, mais se concentrer sur sa puissance, son rayonnement, sur ce qu’il rend possible. Mon travail à l’Imec m’a permis de traverser un paradoxe, et d’en redéfinir la logique. J’étais au lieu de l’archive, au lieu de l’histoire, au lieu de l’archéologie - mais ces recherches dans le passé d’un esprit m’indiquaient surtout comme sa vitalité se joue en aval, dans toutes les répercussions rendues possibles par les phrases qu’il a produites. À défaut d’Histoire, c’est de géographie qu’il était question pour moi à l’abbaye d’Ardenne. Dans le fonds de François Zourabichvili, je n’ai trouvé ni fossile, ni carte d’un territoire aujourd’hui disparu, bien plutôt, les coordonnées d’espaces encore vierges, en attente d’explorateurs. J’ose espérer qu’en organisant le fonds, j’aurais réussi à aider les prochains aventuriers qui viendront séjourner à l’Abbaye. Je leurs tends la boussole, qu’ils aillent là où eux seuls peuvent parvenir : dans l’irréductible individualité de toute lecture sincère.