Lorsqu’en 1964, Vladimir Jankélévitch est venu me « pêcher » dans l’enseignement secondaire pour combler le considérable déficit d’enseignants à la Sorbonne, j’ai été nommée « assistante en travaux pratiques de morale ». Je n’avais pas à traiter la sociologie. Le certificat de licence complet s’intitulait : Morale et sociologie. En soi, pour la jeune philosophe que j’étais, c’était une invitation à briser la morale au nom de la sociologie. Ce que je fis, avec assiduité.

Aujourd’hui, ce serait tendance de confronter la morale européenne et celle des Tupi-Kawahib dont Lévi-Strauss fréquenta une famille à la fin de ses expéditions brésiliennes, en 1938. Le chef, ainsi désigné pour sa puissance sexuelle et ses capacités au combat, épouse une fillette de trois ans, se réjouit de l’élever d’abord de façon paternelle jusqu’à ce que la fillette se transforme en jeune femme propre à l’union procréatrice. « Chez nous », en donnant à cette appartenance le changeant et mobile droit universel défini par l‘Assemblée générale de l’ONU en 1948, le comportement du chef s’appelle pédophilie et l’enverrait en prison ; d’ailleurs Woody Allen vit toujours sous le coup d’une accusation semblable pour avoir épousé une de ses filles adoptives. En 1964, on n’en était pas là et il était jouissif, quoique facile, de secouer les méninges de mes étudiants qui avaient presque tous le même âge que moi (j’en excepte la formidable Susan George, un peu plus âgée). Jouissif aussi de décortiquer La Nouvelle Héloïse, le roman de Jean-Jacques Rousseau, sans manquer l’épisode de la fausse couche de Julie, indice de l’adultère dans le très moral trio du mari consentant, de l’épouse déchirée et de son amant Saint-Preux.

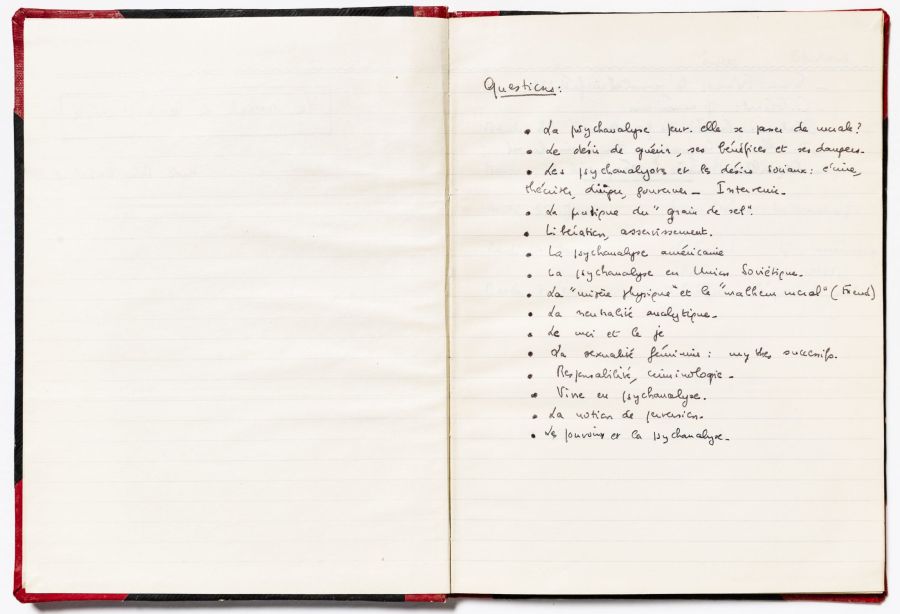

Bien sûr, oui, je parlais de Sigmund Freud, propre à déstabiliser l’Europe entière, et de Jacques Lacan, d’autant plus subversif qu’il était obscur. Puis, l’inverse : quelle serait une morale de la psychanalyse ? Freud était clair. Trois activités sont impossibles : gouverner, éduquer, psychanalyser. Je pourrais aujourd’hui reprendre et développer toutes les questions de cette liste, sauf une, « la pratique du grain de sel ». De toute cette liste, la question la plus importante me semble encore aujourd’hui celle du désir de guérir : vouloir guérir est une faute dans la pratique du psychanalyste. De sorte que la notion de guérison devient ductile et difficile. C’était très bien.

Précisons qu’à cette époque, il existait des psychanalystes formés pendant des années, d’abord en étant eux-mêmes sur le divan, ensuite en étant supervisés par un autre analyste. À cette époque, on ne jetait pas Freud aux orties comme un malpropre, on ne l’accusait ni d’inceste ni d’adultère avec sa belle-sœur. On n’en est plus là. La psychanalyse a eu droit à son Livre Noir comme on aurait pu en faire un sur le nazi Goebbels ; les traités de psychiatrie concoctés participativement aux États-Unis d’Amérique (DSM 1, 2, 3, 4, 5 à ce jour) ont changé les normes de la psychiatrie occidentale sans en proposer d’autres aussi précis ; la psychanalyse a perdu son prestige, ses étoiles, sa pensée, et ses praticiens. Je me suis beaucoup mieux entendue avec Sudhir Kakar, mon ami psychanalyste indien, qu’avec aucun jeune psychanalyste français. Pourquoi ? Parce qu’il sait dire qu’à cause de l’institution du « gourou de la famille » (équivalent du médecin de famille), ses patients et patientes commencent toujours par lui demander un régime diététique – quand jeûner, quand manger des céréales, matin ou soir, etc. Et que ce seul fait, mis en lumière, fait apparaître la difficulté d’admettre le psychique tout seul, hors régime alimentaire. Sudhir Kakar transmet un savoir et son démontage dans le même mouvement.

Au vrai, les bons psychanalystes actuels se planquent. L’heure de la domination psychanalytique est passée, il faut faire retour à l’emploi modeste de thérapeute. Pour guérir heureux, guérissons cachés.