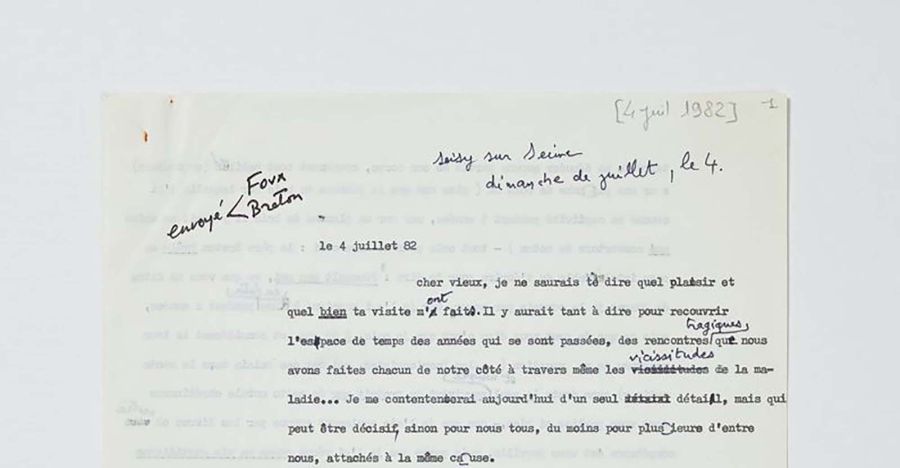

Ce sont quatre pages tapées à la machine et corrigées à la main : une lettre en forme de kaléidoscope, où tout se mêle et s’agence, et bouge et s’agence à nouveau ; une pièce de théâtre aussi, où Louis Althusser, simultanément acteur de lui-même et metteur en scène des autres, invente un drôle de dispositif, règle les entrées, anticipe les dialogues, actionne la machinerie. Ouverture du rideau. Nous sommes en juillet 1982, à l’hôpital l’Eau Vive, à Soisy-sur-Seine. Foucault vient de rendre visite à Althusser. On sait ce qui lie les deux hommes depuis la fin des années 1940 – Foucault a été reçu à l’ENS en 1946, Althusser y est devenu répétiteur de philosophie en 1948, c’est le début d’une amitié qui, malgré les différends, ne se démentira jamais. « Il y aurait tant de choses à dire », écrit Althusser, mais le lien est là, ce lien qui ne peut être défait parce que les « rencontres tragiques » et les « vicissitudes de la maladie » que l’un et l’autre ont expérimentées chacun de son côté font la force d’un attachement indéfectible. Entre la fin 1948 et l’été 1950, Foucault a tenté plusieurs fois le suicide, et quelque chose l’a sauvé. Rentre alors en scène un personnage étrange, qui traversera toute la lettre de part en part sans jamais montrer réellement son visage. Althusser dit : si Foucault a survécu aux crises suicidaires, c’est grâce à la possibilité de l’amitié – « et non de l’agapè ». L’amour inconditionnel et divin ne sauve pas – pas plus, d’ailleurs, que l’eros, qui n’est même pas mentionné. Ce qui sauve, c’est la philia, l’amour de l’esprit de l’autre, c’est la camaraderie. Le personnage étrange émerge brièvement de l’ombre : il en va du divin chez Platon, mais il en va aussi de sa traduction chrétienne : la charité ne suffit pas. Deuxième acte, « irruption inattendue du cher Père Breton » dans la conversation. La lettre se dédouble, s’adresse désormais à la fois et alternativement à Foucault et à cet extraordinaire personnage qu’est Paul (Stanislas) Breton – fils de paysans « du marais poitevin », passé par le Petit puis le Grand Séminaire, entré chez les Passionistes, spécialiste de scolastique, professeur à Rome (latin, philosophie contemporaine, phénoménologie, marxisme…), puis à l’Institut Catholique, et surtout fasciné par le sens philosophique de la Croix – auquel il vient de revenir une fois encore quelques mois plus tôt dans un nouvel ouvrage, Le Verbe et la Croix. Althusser et Breton ont en partage bien des choses, et leur rencontre saugrenue et assez tardive, en 1966, marque là aussi le début d’une amitié exceptionnelle. En commun, les hommes ont – ont eu, pour Althusser, mais la chose ne cesse de le hanter – un rapport à la foi intense, l’expérience à la fois cruelle et décisive du Stalag pendant la guerre (en Allemagne pour Althusser – on se souvient de son Journal de captivité –, en Autriche pour Breton), une certaine manière d’envisager le communisme sous le prisme du message évangélique, de batailler contre toutes les mauvaises scolastiques, fussent-elles vaticanes (Breton a vécu à Rome une partie des années 1950, dans l’agitation des débats qui préparaient déjà le Concile de Vatican II) ou académiques (on sait la haine qu’Althusser vouait à la phénoménologie transformée en scolastique universitaire et à toutes les variantes d’humanisme mou qui avaient gagné l’académie). Ils ont aussi et surtout une certaine idée du matérialisme. Celui qui, dans l’épreuve de la Croix, fait du fils de Dieu un homme – souffrant et doutant –, celui, aussi, qui pousse Breton non seulement à professer mais à vivre la morale chrétienne – « comme ma vie quotidienne du matin au soir et au travers de la nuit » lui fait dire Althusser, s’improvisant soudain dialoguiste. Et puis celui d’Althusser lui-même, mêlant allègrement « si dieu veut », « le Seigneur », « le grand hasard épicurien », « la répartition épicurienne de la conjoncture », « les esprits animaux » et « les surprises du livre IV » – le plus matérialiste des livres de l’Ethique de Spinoza.

Troisième et dernier acte : Louis Althusser réapparaît en philosophe – cette intelligence qu’il ne cesse d’être malgré la maladie, et qui comprend – alors que Foucault n’a plus publié de livre depuis La Volonté de savoir, en 1976, et qu’Althusser lui-même, pour des raisons évidentes, ne peut assister aux cours que celui-ci donne au Collège de France – que tout se joue désormais d’un autre côté. Ce côté, ce n’est pas l’enfermement, ce n’est pas le carcéral, c’est à la fois la « molle morale chrétienne » et ce qu’on peut lui opposer, « l’union de la pratique à la théorie », ce dont Foucault, à la fin de sa vie (bien moins longue qu’Althusser ne le souhaite dans sa lettre) donnera le formidable exemple à travers la parrêsia cynique : non pas seulement le dire-vrai mais le vivre-vrai comme possible fondement d’une éthique et d’un courage renouvelés. Et c’est l’expérimentation, ici et maintenant, des exigences de la critique et de la transformation, la voie de cette « vie autre », comme Foucault l’appellera dans son tout dernier cours de 1984, quelques semaines avant de mourir, qui est l’exact contraire d’une « autre vie » d’après la vie, qu’Althusser perçoit et anticipe de manière impressionnante. Peut-être parce que la philia est puissante, plus puissante encore que les corps eux-mêmes, et qu’elle fait une vie – cette vie dont, à la manière d’une ribambelle enfantine découpée dans le papier, Althusser déploie pour finir les figures : Foucault et Breton, Deleuze et Derrida. Alors : « au feu et au travail camarades ! », et puis le rideau se referme.