1 – Le visionnage de Nuit et Brouillard à douze ans fut pour moi une révélation en forme d’« épiphanie négative » selon les mots de Susan Sontag regardant au même âge des photographies de la libération des camps ; j’étais dans un état de sidération tel qu’elle allait déterminer tout un rapport au monde et provoquer par ricochet une vocation de cinéaste : j’avais découvert en même temps « l’univers concentrationnaire », ce que l’on ne nommait pas encore la Shoah à l’époque du film, et les puissances du cinéma.

2 – Nuit et Brouillard a définitivement reconfiguré le territoire cinématographique de la mort en faisant, littéralement, revenir le cinéma des morts, depuis les morts pourrait-on dire ; il a su créer un pont entre les vivants et les morts, inscrivant en permanence leur univers en superposition du nôtre et nous imposant sa vigilance ; un monde flottant fait de pures sensations sonores et visuelles composites — le texte lu en voix off de Jean Cayrol produit aussi des images venant se surajouter et se confronter à celles des archives et celles prises parmi des vestiges des camps.

3 – J’ai la certitude que nulle autre « initiation » aux crimes nazis n’aurait su provoquer en moi un tel maelstrom de sentiments complexes et contradictoires, où se mêlaient en un tout vertigineux l’horreur et l’effroi, mais aussi la certitude d’assister à un moment de cinéma unique, juste — dans le double sens éthique et musical du mot —, susceptible en cela de m’interpeller au plus intime et au présent de ma vie. J’ai revu plusieurs fois ce film, je ne le connais pas par cœur, mais je sais par cœur l’écheveau complexe des sensations chaque fois éprouvées de manière plus aiguë ; elles m’accompagnent en continu en une sorte de feu intime se consumant à l’infini, dont la brûlure est immédiatement ravivée face à de nouveaux événements, massacres, crimes de masse, et aussi de nouvelles œuvres semblables.

4 – C’est dire mon émoi à la lecture de ces trois pages du fonds Jean Cayrol de l’Imec, que je ne peux donc aborder que sur ce même plan, celui du sensible. C’est comme découvrir les premières esquisses d’un tableau admiré ou traverser un trou noir pour assister aux prémices de sa naissance, toujours avec ce mélange d’immense douleur dont on ne peut se départir de par les sujets abordés et d’excitation à l’abord du processus de création d’une œuvre si déterminante.

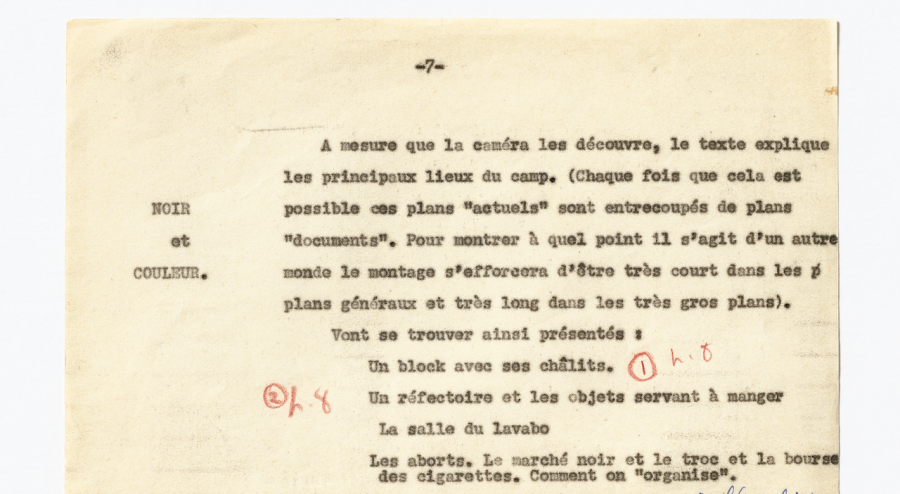

5 – Je ne sais pas situer le moment exact du document dont sont issues ces feuilles : avant le tournage évidemment, mais aussi avant l’écriture du commentaire et après ou pendant la recherche des images d’archives — d’ailleurs peu présentes dans ces lignes. Il s’agit d’une sorte de « traitement », c’est-à-dire de scénario abrégé où sont notés à la fois les intentions de réalisation et les éléments à partir desquels la mise en scène, le récit et le montage se construiront. C’est le moment où l’on passe du projet vague d’un film à la recherche de sa concrétisation au travers du relevé de ses composants et des premiers essais de leur agencement et où l’on prend en compte les conditions matérielles nécessaires à l’élaboration du film.

Contrairement à ce que l’on croit parfois, un scénario, surtout en documentaire, n’est pas le déroulé écrit de ce qui se passera à l’écran — si tout est déjà pensé, décrit, imaginé, à quoi bon faire le film ? —, mais un pari, un programme. Ce n’est pas tant affaire d’imagination que de ce qu’un géographe ou un stratège mettent en œuvre pour produire une carte ou un plan de bataille : un effort de conception à la fois abstrait et très concret, une figuration du réel, une anticipation. S’y opère ainsi une pensée « d’avant » les images où apparaissent non pas les sensations que le film chercherait à susciter, mais celles qui ont guidé et nourri leur surgissement.

6 – On découvre dans ces trois pages des listes de lieux et d’éléments du système concentrationnaire et de leurs occupants, des énumérations d’événements, des envies de plan, des configurations techniques, des tentatives de regroupements thématiques, d’ordonnancement, repris, travaillés, des expressions issues du sabir des camps, des abréviations aussi — « kréma » pour Krematorium, écrit donc avec un k, comme en allemand ou comme un nom propre en français —, mais pas ou peu d’images.

On y lit un effort de compréhension et du film à venir et du système concentrationnaire — le cinéma n’est donc pas conçu comme un média destiné à illustrer un savoir antérieur déjà constitué, mais comme l’opérateur, le langage même dans et par lequel la connaissance peut advenir.

7 – L’écriture du commentaire fait partie intégrante du processus de création du film : il ne devance pas les plans et le montage — ces derniers en seraient l’illustration — ou ne les suit pas — il en deviendrait l’obligé. Les projets d’images et de mots, de raccords et de superpositions sont conçus ensemble, dans un même geste de création.

Tout ou presque est pensé et conçu du point de vue des déportés, d’un déporté même, essentialisé, inspiré par l’expérience de Cayrol sans y référer explicitement. Rien de surplombant ou de professoral donc : l’effort de compréhension et d’appréhension du film est mené à cette échelle humaine, fragile. Cela n’empêche nullement l’expression des faits, et la renforce même : simplement, il s’agit d’affirmer l’expression du domaine du sensible comme premier terreau d’une œuvre de cinéma, où textes, sons et images se complètent et s’agencent pour former des blocs de sensations compacts et intenses, particulièrement opérants.

8 – Dans son dernier livre, Les Apparitions, Jean-Jacques Schuhl enquête sur l’origine des images étranges qui l’entourent produites par des phénomènes de surgissement spontané, de transparence, de surimpression, de persistance de motifs visuels, des effets de montage et de collage, et sur les visions survenues lors d’un accident cérébral le laissant entre la vie et la mort, dont il est convaincu ne pas être l’auteur — elles ne lui appartiennent pas. C’est un travail littéraire d’archéologie des images où comptent par-dessus tout les vibrations et les insistances du jeu de leurs apparitions, sans mystique aucune. J’ai cru y reconnaître celui, en cinéma, de Resnais, ce que confirme la lecture de ces trois pages. Toutes ces images — celles du livre et du film — me paraissent avoir la même origine, la même matière, celle nommée l’« hypnose concentrationnaire » par Cayrol dans Lazare parmi nous : « Dans nos rencontres avec les camps, tout paraissait beaucoup plus imaginé que vécu. […] De la vie qu’on voulait bien nous laisser, on ne nous faisait vivre qu’une certaine hallucination, un dépaysement savamment entretenu soit par les appels, soit par les cérémonies expiatoires, soit par les scènes de désinfection où le grotesque, l’effrayant, l’absurde se mêlaient ; nous entrions dans une féerie noire et nous portions en nous la seule réalité rayonnante : la réalité de nos rêves. »

9 – Nuit et Brouillard, grâce à son effort d’agencement et de point de vue auguré dans ces trois pages, nous rend accessible cette « hypnose concentrationnaire » : avec lui nous en faisons une expérience vécue — non pas celle des déportés évidemment, mais une autre en un lointain écho —, là aussi sans mystique aucune et avec la réalité des faits venu nous imposer malgré nous son empire, d’où notre commune sidération à sa découverte. Comme pour les « apparitions » de Schuhl, nous ne sommes pas les auteurs de ces images, de ces scènes, mais elles sont pourtant nôtres, elles demeurent en nous pour toujours dans le présent de nos consciences et de nos âmes : on pourrait appeler « connaissance sensible » cette grâce de la mise en scène et du montage, auprès de laquelle je n’ai cessé de revenir et de m’informer.

Christophe Cognet