Un des principaux problèmes auxquels nous devons faire face si nous traitons Alain Resnais comme un formaliste est que cela risque de nous faire oublier que toute innovation formelle sérieuse est motivée par la recherche d’un contenu neuf — un contenu qui attend d’être exprimé au moyen d’une forme nouvelle. Nous pourrions alors soutenir que le même Resnais qui, pour L’Année dernière à Marienbad, avait refusé de filmer un viol écrit par Alain Robbe-Grillet à la façon du Marquis de Sade serait (ou du moins, deviendrait) suffisamment curieux de Sade en tant que personnage pour consacrer une année à un projet de film ambitieux et coûteux, Délivrez-nous du bien.

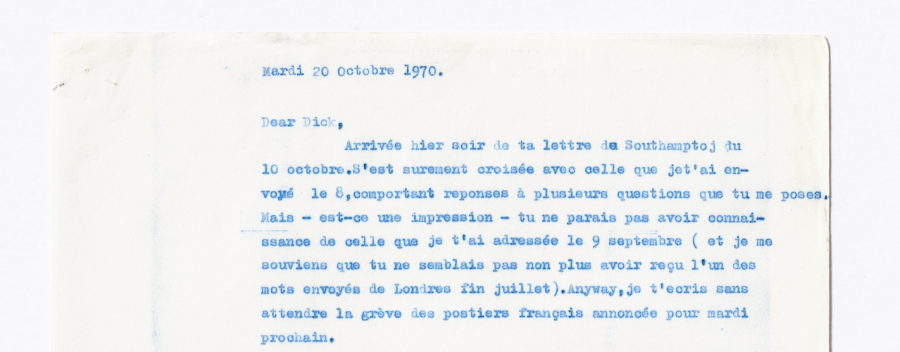

J’entamerai mon commentaire de la lettre de Resnais à son scénariste new-yorkais Richard Seaver (un document pour le moins inattendu de la part d’un cinéaste qui détestait l’écriture de lettres) par le rappel de la façon dont Resnais m’a parlé autrefois de ce projet. En décembre 1973, aux studios d’Épinay-sur-Seine où il tournait dans un décor gargantuesque et néo-lubitschien qui représentait le complexe de bureaux loué par Stavisky en 1933, j’ai profité d’une pause pour interviewer Resnais à propos de Stavisky… et de certains projets non réalisés. Voici ce que j’ai écrit sur Délivrez-nous du bien dans le numéro de mars-avril 1974 de Film Comment : « Resnais a visité de nombreux endroits où Sade a vécu et il y a pris des photos. Le scénario a été écrit en anglais pour diverses raisons — parmi lesquelles créer une certaine “distance”, sachant les contraintes de la censure française de l’époque. Maintenant que ces contraintes n’existent plus, il estime que la valeur potentielle de choc du projet s’est amoindrie. » Je suis heureux que nous en sachions beaucoup plus aujourd’hui.

Quelques précisions pour éclairer cette lettre. « Carlos » désigne Carlos Clarens (1930-1987), d’origine cubaine, un protégé d’Henri Langlois et un de mes amis à Paris à cette époque. On le voit dans son propre rôle dans Lions Love d’Agnès Varda tourné en 1968 à Los Angeles et il a pu retourner aux États-Unis en 1970, quelques mois après notre rencontre au festival de Cannes, pour interviewer George Cukor en vue du livre qu’il lui consacrait, publié en 1976. Mais comme Carlos avait beaucoup d’amis et de centres d’intérêt, il est difficile d’affirmer quoi que ce soit. « Costa » désigne Costa-Gavras, Ron Konecky est l’homme de loi qui a négocié le contrat de Seaver, Gerald Ayres avait produit Model Shop de Jacques Demy pour Columbia sans figurer au générique, et Robert Littman supervisait les coproductions MGM tournées en Europe comme La Fille de Ryan de David Lean. Dean Street, à Londres, était alors l’adresse du British Film Institute, et la rue des Plantes, à Paris, était l’adresse du deux-pièces de Resnais.

Resnais a rencontré Seaver à l’automne 1959, au cours de son premier séjour à New York. Bien que la traduction anglaise du scénario de L’Année dernière à Marienbad chez Grove Press ait été confiée au plus connu Richard Howard (qui allait être le principal traducteur anglais de Barthes), Seaver a traduit au milieu des années 1960 une mouture du scénario des Aventures d’Harry Dickson et, pour Grove Press, le scénario de La guerre est finie. Resnais et Seaver ont commencé à discuter du projet sur Sade en avril 1969. Dirk Bogarde, auquel Resnais a apporté le scénario en mai 1970 pendant le tournage en décors naturels de Mort à Venise de Visconti, a donné son accord instantané pour jouer Sade. (Il avait déjà accepté d’interpréter Harry Dickson, mais il ne travaillera finalement avec Resnais que dans Providence, un de ses rôles les plus mémorables.) Le reste de la distribution devait être composé d’acteurs britanniques, tout comme le très jeune producteur Anthony Perry était britannique, mais aucune autre décision de casting n’a été prise. Resnais a demandé à Jim Steranko, un dessinateur de Marvel Comics, de concevoir les décors en concertation avec un chef décorateur britannique. Cependant, comme Resnais n’a réussi à conclure un accord ni avec Mag Bodard (la productrice de Je t’aime je t’aime, qui avait été un échec commercial), ni, par l’entremise de Perry, avec Warner, Columbia, Paramount ou MGM pour une coproduction anglo-américaine, le projet a été mis de côté à la fin de l’année 1970.

En tant que cinéphile, Resnais a été autant nourri des plaisirs fastueux du cinéma de studio que les jeunes turcs des Cahiers du cinéma — peut-être même plus qu’eux, si l’on considère que Resnais passe pour avoir initié André Bazin au cinéma expressionniste allemand. Resnais a eu besoin des richesses façon Ufa ou MGM pour étoffer certains de ses projets, et la mélancolie somptueuse de Miklós Rózsa, le compositeur de Ben-Hur, est un ingrédient de Providence bien plus essentiel que Bernard Herrmann ne pouvait l’être pour les films où De Palma tentait de copier ou de s’approprier Hitchcock. La ligne de partage cruciale entre l’utilisation respective de leurs sources d’inspiration cinématographiques par Resnais et par les jeunes réalisateurs cinéphages américains des années 1970 (Resnais se rapproche plutôt de la façon aussi bien critique que créative dont Godard travaille et enrichit ses sources) est la prédilection de Resnais pour le mélange, la fusion de ses différents modèles visuels : il préfère appliquer que dupliquer. Dans Stavisky…, reproduire l’encerclement par la caméra de la façade d’un hôtel lubitschien n’implique pas seulement la recréation en studio d’un paysage architectural tel qu’on en trouvait dans les films Paramount des années 1930, mais aussi une rencontre tranchée, voire violente, de cette façade avec une héroïne anguleuse MGM évoluant dans les salons et chambres MGM, baignés dans des couleurs et tissus très classe, de cet hôtel.

Mais contrairement à Godard, Resnais était un surréaliste, si bien que son désir de réserver au Divin Marquis le traitement opulent de MGM pourrait bien avoir été une simple envie d’imaginer puis de découvrir ce qu’une collision si choquante entre ces deux univers aurait pu produire. Certainement pas un film d’aventures en costumes dans la lignée de Richard Thorpe ; mais ce qu’il a bien pu avoir à l’esprit, nous ne le saurons jamais.

Jonathan Rosenbaum