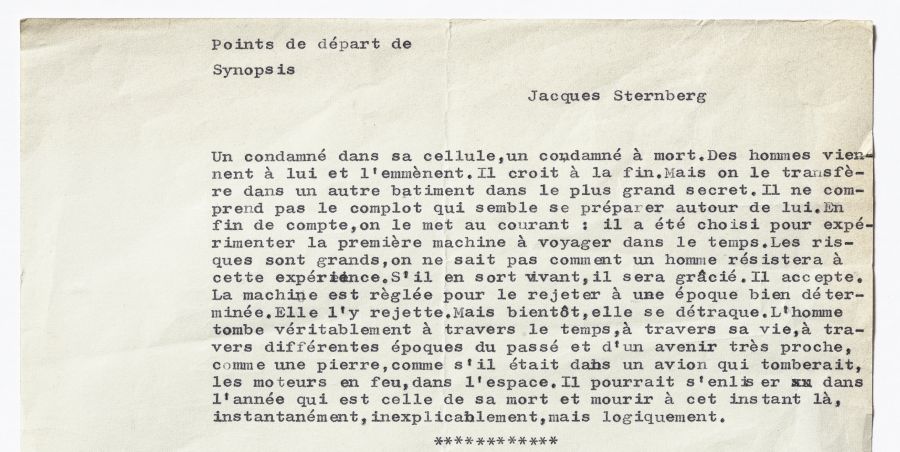

J’imagine que Jacques Sternberg, cet écrivain belge exilé à Paris, a lui-même dactylographié et remis à Alain Resnais ce document, quelques jours après leur déjeuner dans le sous-sol d’un restaurant près des Champs-Élysées. Lors de leur rencontre initiale un an auparavant en 1961, à un dîner organisé par une amie commune, ils auraient parlé librement en amateur, l’un de cinéma, l’autre de bande dessinée. Leur deuxième entrevue dans un endroit calme prend une tournure plus professionnelle. Emballé par le roman de Sternberg Un jour ouvrable que lui a conseillé Chris Marker, Resnais demande à l’auteur cinéphile, prompt à loger le fantastique dans le quotidien, s’il n’a pas une idée de scénario original pour un film. Le soir même, Sternberg élabore un projet qu’il décrit comme une « idée-force », mais il laisse le metteur en scène choisir parmi plusieurs points de départ. Première surprise : malgré certaines déclarations de l’écrivain évoquant jusqu’à six propositions, seuls trois résumés d’une quinzaine de lignes figurent sur la page. L’histoire retenue par Resnais, celle qui ouvre le document, est celle à laquelle Sternberg accordait sa nette préférence. Le récit de science-fiction y défie le mode spectaculaire avec un voyage dans le temps qui tourne mal.

Grâce au document, nous découvrons la teneur des deux autres trames soumises par Sternberg. Astucieux, l’auteur a inventé un autre piège temporel, une machination macabre qui fait basculer un banal film de procès dans la quatrième dimension. Actionnée par la Providence, la remontée automatique dans le passé par paliers successifs transporte le meurtrier jusqu’à l’instant du crime. Ce flagrant délit d’un genre étrange, permettant de retrouver le cadavre de la victime, a-t-il gêné Resnais parce qu’il répugne à la représentation de la violence ? Quant à la troisième proposition, greffer une intrigue de western dans le monde impitoyable de l’entreprise, elle impose un ton pince-sans-rire susceptible de correspondre aux attentes du cinéaste, mais le canevas de cette fantaisie glaçante semble trop mince pour tenir ses promesses sur une heure et demie quand on sait que Sternberg se sent plus à l’aise dans le conte bref que dans le développement d’une intrigue de longue haleine.

Ce document fondateur constitue la première du millier de pages, au bas mot, examinées par Resnais pendant le processus d’écriture de Je t’aime je t’aime. L’étroite collaboration entre les deux hommes, commencée en 1962, se clôt en 1967. Cinq années avec un trou au milieu, béance temporelle suffisamment étendue pour que La guerre est finie soit menée tambour battant. Le rythme de travail est tributaire de la profusion avec laquelle Sternberg produit à la chaîne des bribes de récit, tous ces fragments très courts où le héros revit son existence dans le plus grand désordre apparent. Pour réduire le scénario à deux cent quarante pages, Resnais refuse avec fermeté les passages indésirables, sans élever le ton ni céder à l’inélégance dans l’argumentation. D’après le portrait que dessine Sternberg avec un sentiment d’admiration et de reconnaissance, Resnais serait une « sorte de machine à sélectionner », mais une machine humaine actionnée par l’instinct, il serait guidé par une intuition artistique qui le pousse à accepter les inspirations les plus folles dès lors qu’il en saisit l’intime logique.

« Inexplicablement, mais logiquement », telle est la formule qui conclut la première ébauche de Je t’aime je t’aime. La machine à voyager dans le temps est censée projeter vers un point précis de son passé le cobaye, un condamné à mort espérant être gracié s’il sort vivant de cette expérience à haut risque. Il faut près d’un an pour que Sternberg et Resnais s’avouent leur désir commun de quitter le cadre de la prison et d’écarter le thème du complot. Le héros du film, Claude Ridder, n’est pas libéré de son enfermement carcéral, il sort de l’hôpital où il a séjourné après son suicide raté. Des scientifiques flamands l’élisent sujet de l’expérience parce qu’il revient de loin et semble détaché de tout. Sa condamnation à mort s’avère être une affaire plus existentielle que policière, laissant libre cours à l’expression d’une indifférence feinte face à la réalité qui chancelle.

Je vois aussi chez Resnais une propension à repérer dans les histoires abandonnées par Sternberg celles qui peuvent trouver leur place dans le voyage temporel hoqueteux de Ridder. J’ai la conviction que le cinéaste a encouragé son scénariste à repriser des éléments provenant non seulement de certains de ses textes publiés, mais encore de ses projets d’écriture inaboutis pour les déployer par petites touches dans Je t’aime je t’aime. Les deux autres propositions de départ font ainsi discrètement retour dans l’œuvre finale : le polar paranormal tournant autour du meurtre de l’aimée éclaire le mystérieux décès de l’héroïne dépressive Catrine, d’ailleurs inspirée par la femme de l’auteur ; l’idée d’un western en entreprise est recueillie sous forme de flashes dépeignant la violence dérisoire et l’humour noir qui règlent la vie de bureau d’un protagoniste libre d’enchaîner, à l’instar de Sternberg, les boulots de subalterne ou d’employé avant de devenir écrivain. C’est clair maintenant. Pour bâtir une cohérence aventureuse à partir de fragments en désordre, l’art de la sélection et du montage a dû composer avec les fantômes d’un passé tantôt vécu, tantôt imaginaire.

Diane Arnaud