Le petit Alain Resnais avait été, à Vannes, un fervent lecteur des comics américains de l’âge d’or tels que Terry et les pirates, Mandrake le magicien, Dick Tracy ou Bicot, mais aussi de Tintin découvert dans Cœurs vaillants, du Futuropolis de Pellos ou des Pieds nickelés de Forton — même si L’Épatant, magazine dont ces derniers étaient les vedettes, ne rentrait pas chez ses parents car il figurait sur la liste des titres déconseillés par l’Église. Comme la plupart des lecteurs d’alors, il se détourna de la bande dessinée à l’adolescence pour passer à des lectures dites « plus sérieuses ». Mais son goût pour les « illustrés » reprit vite le dessus, avec plus d’acuité et toujours beaucoup de discernement. Sa fréquentation du neuvième art est exigeante : « Quand je suis fatigué, je lis un roman, quand je suis en forme je lis une bande dessinée », confiera-t-il plus tard. Ce penchant, qui ne le quittera jamais, sera en 1955 un des sujets de son unique rencontre avec Federico Fellini, qui lui racontera avoir dessiné des planches de Flash Gordon quand Mussolini avait interdit l’importation des séries américaines.

Les futurs fondateurs du Club des bandes dessinées ont contacté Resnais après avoir vu son court métrage Toute la mémoire du monde, dans lequel il déplorait de ne pouvoir consulter à la Bibliothèque nationale les œuvres de littérature populaire, notamment les bandes dessinées. Avec le Club, qui deviendra plus tard sur sa proposition le Céleg (Centre d’étude des littératures d’expression graphique), Resnais rencontra les auteurs qu’il admirait, découvrant « de vrais hommes de spectacle, dont la personnalité ne le cède en rien à celle d’un peintre, d’un écrivain ou d’un metteur en scène ». Comme tous les passionnés de bande dessinée qui se sont plongés dans la lecture de la revue pionnière Giff-Wiff (où il officiait en compagnie de Francis Lacassin, Chris Marker, Pierre Couperie, Jean-Claude Romer, Jean-Claude Forest, Jacques Lob, Numa Sadoul, Remo Forlani…), j’ai guetté dans les films de Resnais ses clins d’œil discrets et coups de chapeau au neuvième art, tout en pistant les rumeurs sur ses projets d’adaptation de Mandrake le magicien (personnage qui hante L’Année dernière à Marienbad et auquel Fellini rendra un hommage plus explicite dans Intervista), du Fantôme du Bengale, de Flash Gordon, de Spider-Man, de Captain America et même des Aventures de Tintin (L’Île noire). On apprenait ainsi que, ayant demandé audience vers 1969 à Stan Lee, le créateur des super-héros angoissés Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, les 4 Fantastiques ou les X-Men, il s’était lié d’amitié avec son contemporain né comme lui en 1922, partageant des repas dans le Lower Manhattan et à Chinatown, avant de lui déclarer vouloir que son premier film américain fût écrit par lui. Trois projets furent développés au début des années 1970, trois scénarios originaux n’ayant de rapport avec les comics que la personnalité de leur auteur : God Knows, The Monster Maker et The Inmates. Si l’on a pu en apprendre davantage sur le deuxième de ces « non-films » (une histoire sur les méfaits de la pollution, située dans le milieu du cinéma d’exploitation, qui aurait été tournée à New York et sur Rat Island), les autres n’ont que très rarement été évoqués par les intéressés, et toujours de façon sibylline, entretenant tous les fantasmes des fans de l’univers Marvel.

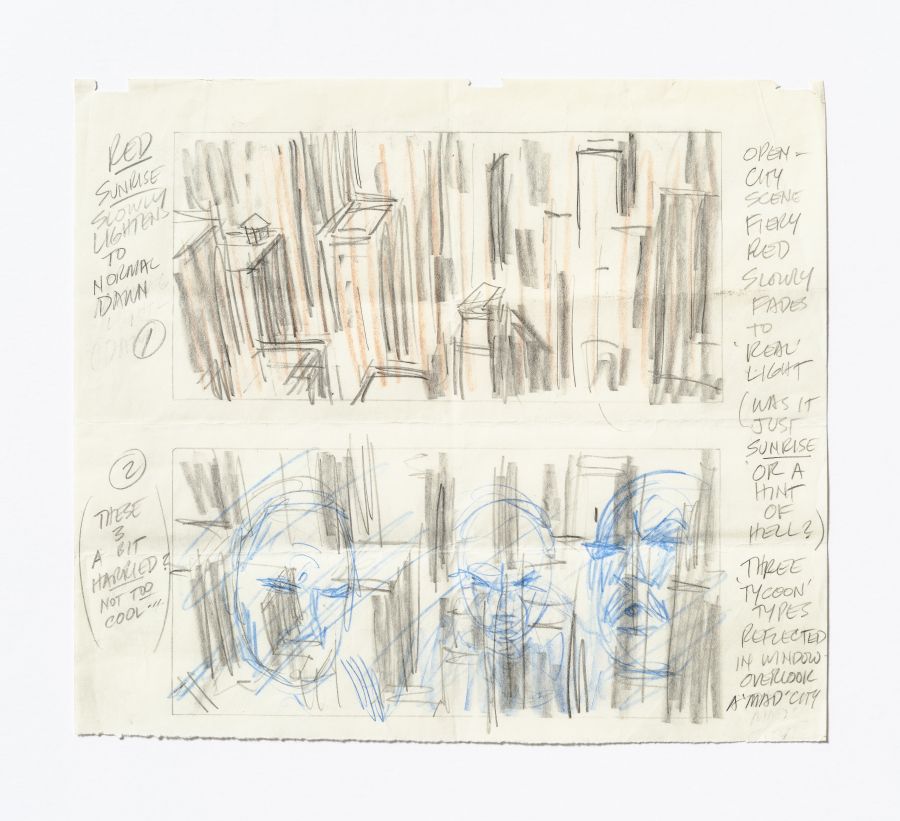

Lorsque j’ai coordonné en 1990 un volume collectif sur cinéma et bande dessinée, Resnais — qui venait d’aborder les démêlés d’un cartoonist américain avec la France dans I want to go home — y expliquait ce qui l’attirait chez Stan Lee et dévoilait la trame de The Inmates en une trentaine de lignes. Nous n’en saurions jamais plus sur ce projet. Quelle surprise, trente ans plus tard, de voir surgir des archives conservées à l’Imec des dessins datant du second semestre de l’année 1971, pendant lequel le réalisateur se consacra à ce projet que Stan Lee définissait comme « a comi-drama fable for our time » (une fable comico-dramatique pour notre époque). Ces dessins non signés sont plus que probablement de la main de John Romita Sr., un des principaux membres de l’écurie Marvel. Quoique l’artiste soit plus familier des cases très bavardes et de la tabularité du comic book (ce qui transparaît dans le huitième dessin, aux incrustations d’images plus proches des effets de la bande dessinée que du split screen très en vogue depuis L’Affaire Thomas Crown et L’Étrangleur de Boston en 1968), ces planches sont conçues comme un véritable story-board qui décrit le tout début du film. On y découvre les trois « Keepers », gardiens de l’univers, qui observent le monde où les Terriens sont tenus en quarantaine pour éviter que leurs vices ne contaminent l’univers, avant de s’intéresser au sort d’un échantillon de l’humanité : zoom sur un journaliste aux prises avec quantité de soucis (sa rubrique est menacée de disparition, son ex-femme réclame sa pension alimentaire, un usurier exige un remboursement). Dans une quatrième et dernière planche, ce sera la rencontre du héros avec Angel, dépêchée sur notre planète pour aider l’assemblée des dieux à décider si l’espèce humaine, qui vient de rompre sa quarantaine en se rendant sur la Lune, doit être éliminée ou sauvée. Le décor est planté, les personnages sont introduits, l’action est amorcée… mais nous n’en saurons pas plus : comme le lecteur constamment frustré de Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino, nous devrons nous contenter de cet incipit et rêver à ce film qui devait être produit par Martin Ransohoff (Filmways) mais ne trouva pas de financement.

L’année suivante, Resnais tournait la séquence new-yorkaise de L’An 01, sur le krach provoqué à Wall Street par une révolution douce européenne, et y confiait la lecture off des cours de la Bourse à Stan Lee : ce sera leur seule véritable collaboration.

Gilles Ciment