« Ses films sont comme des rêves. Si on n’en prend pas note tout de suite au réveil, impossible de s’en rappeler ensuite » (Alain Resnais, à propos de Louis Feuillade).

Deux pages tapées à la machine, perforées, classées et datées du printemps 1947. Un aperçu d’une liste de films, un aide-mémoire souvent et brièvement annoté par un jeune homme de vingt-quatre ans, parisien depuis 1941, « ancien » de l’Idhec (1943-1944), passionné de cinéma et de spectacles. À peine trois ans après la Libération, cet apprenti monteur s’est déjà essayé en amateur à mettre en scène des fictions en 16 mm, quasiment perdues à ce jour, et tourne ou s’apprête à tourner en cette année 1947 quelques portraits de peintres au travail, certains laissés inachevés. Déjà réalisateur et pas encore cinéaste — sa filmographie « officielle » commence l’année suivante, avec Van Gogh —, Alain Resnais se trouve à la charnière entre un début de pratique et un apprentissage continu en spectateur. En ce même printemps 1947, il a commencé à savoir ce qu’il aime : Fantômas, Le jour se lève, 42e Rue, La Règle du jeu, Citizen Kane…

Et puis, il va sans cesse au cinéma. Si l’on se réfère à cette liste de neuf films, il fréquente aussi bien les lieux du « répertoire », probablement la Cinémathèque française (La Charrette fantôme, Faust), que les salles d’exploitation. Pour voir des films muets donc, d’autres enfin accessibles après guerre (The Letter distribué sept ans après sa réalisation, Quattro passi fra le nuvole qui date de 1942 et sort à Paris en mars 1947) et, en même temps, d’autres encore qui font l’actualité : My Darling Clementine, The Spiral Staircase, 13 Rue Madeleine, trois films de 1946 sortis en France en avril 1947, Pour une nuit d’amour ou, primé au festival de Cannes 1946, Maria Candelaria.

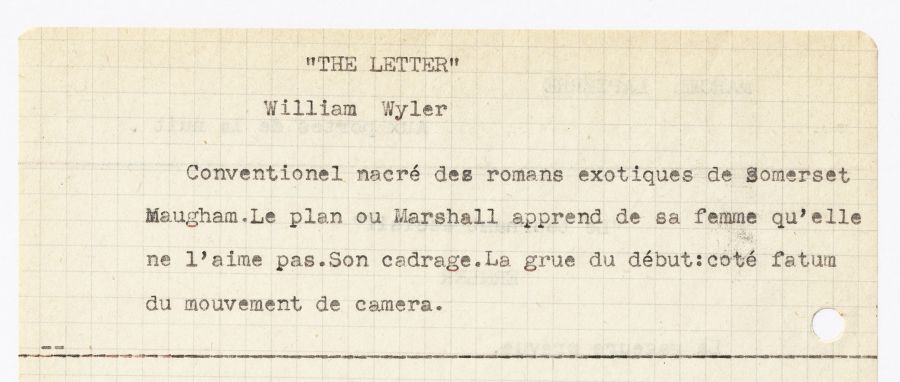

Quatre films américains, un suédois, un allemand, un italien, un français, un mexicain. Que cherche Resnais en la compagnie de chacun par-delà le plaisir renouvelé d’une rêverie dont il s’empresse de garder la trace ? Les courts commentaires associés à leur vision témoignent d’abord de ce qu’il ne note pas : rien sur l’histoire ou l’intrigue. Pas plus de jugement critique, sauf exception qui qualifie en passant un style photographique (« Conventionnel nacré des romans exotiques de Somerset Maugham »). Rien non plus sur le jeu d’acteur, et des noms d’acteurs peu cités sauf Dolores del Rio, mais davantage sans doute pour se souvenir des panoramiques qui accompagnent les pas de cette Gradiva mexicaine : « Dolores del Rio marchant ». Ou Herbert Marshall, mais pour avoir remarqué un certain cadrage qui le montre de très près, effondré après l’aveu d’une épouse qui ne l’a jamais aimé, devenu forme informe, la tête tombée entre les épaules. Ou Ethel Barrymore, mais afin de garder trace d’un brusque insert, un raccord dans l’axe pour obtenir d’elle un plan rapproché, et ce plan truqué par reprise et grossissement de la fin du plan précédent, d’où une modification apparente du grain de l’image. Le nom de l’actrice donc pour indiquer l’endroit d’une invention de montage, la marque d’une intention.

Décidément, ce spectateur-là ne semble quêter et relever qu’un même type d’apparition : un effet visible de mise en scène et, plus encore, le signe (la signature) d’une mise en scène visible. C’est Faust et les « prodiges accomplis par l’opérateur ». C’est le panoramique vertical de The Spiral Staircase qui fait passer l’œil du spectateur de la séance de cinéma muet à la scène du meurtre à l’étage supérieur (on lit presque « à l’extase » supérieur…) comme si, en un mouvement d’appareil, on passait d’une projection à l’autre. C’est « toute la séquence du train » de Quattro passi fra le nuvole, soit l’art de Blasetti qui filme en un travelling horizontal des wagons surpeuplés et découpe en travellings avant et arrière l’espace apparemment impraticable d’un compartiment archibondé. Dans The Letter, c’est le mouvement à la grue qui avance jusqu’au visage de celle qui vient d’abattre un homme de six balles de revolver ; Resnais ne dit rien du jeu de Bette Davis ni de son personnage, pourtant mémorables l’un et l’autre, il les regarde seulement du point de vue du cinéaste, il les regarde en formaliste (en herbe). Le même Resnais note l’efficacité de construction de « toute l’exposition » de 13 Rue Madeleine ou comment, en cinq minutes, Hathaway plante son décor et des corps dans ce décor ; sans doute se passionne-t-il pour ce « brutalisme » américain qui fait raccorder la façade d’un bâtiment militaire en plan large avec James Cagney en plan américain, saisi au moment où il passe la porte avant de se diriger vers le spectateur de son pas inimitable — comment monter en somme de la fiction avec du documentaire. Et d’ailleurs, préoccupé assurément de questions de structure, il retient souvent des débuts (13 Rue Madeleine) ou des séquences de début et fin de film : The Letter, The Spiral Staircase et, dans Quattro passi fra le nuvole, non seulement la séquence quasi inaugurale du train, mais aussi « le sanglot du couvercle de la marmite », c’est-à-dire le plan sur lequel s’inscrit le mot « Fin », une image et un son brefs pour résumer toute la tristesse d’un homme ramené, après une escapade de vingt-quatre heures, aux quatre murs de son quotidien. Resnais observe encore la possibilité de changements de rythme à même la fougue d’un récit dramatique : « la scène d’amour dans la barque », soit trois minutes au clair de lune, la glissade à fleur d’eau d’une femme longiligne et allongée, son amoureux la surplombant en silence et la couvant de ses regards (Maria Candelaria). Ou la manière de John Ford de prendre son temps, le temps d’un « dimanche après-midi » (en fait, un dimanche matin), pour faire place à une danse en plein air entre Wyatt Earp et sa darling Clementine.

En ce printemps 1947, en même temps qu’Alain Resnais questionne de sa caméra l’action de peintres en atelier, il interroge des films du regard, et aux uns et aux autres pose une même question sur la nature du geste de création. Une question à laquelle le cinéma lui répond chaque fois par l’expression manifeste de ses puissances.

Bernard Benoliel