Quelle lettre renversante ! Elle m'émeut dès les premières lignes, qui sont d'une telle élégance. Le style de Dirk Bogarde est impeccable, c'est celui d'un écrivain.

Bogarde décrit superbement ce moment où l'acteur, après le tournage, doit abandonner son personnage à regret. Pourtant le rôle de Claud Langham dans Providence est horriblement difficile à jouer, incroyablement douloureux. Claud est cruel avec sa femme comme avec sa maîtresse. C'est le méchant de l'histoire, jusqu'au dernier acte déchirant où il retrouve son père, le romancier interprété par John Gielgud, et où l'on comprend que, parmi les deux fils, il est le mal-aimé. Je me souviens d'une phrase du séminaire de Lacan, dans la leçon sur le Banquet de Platon : « Ce n'est même pas le sort des mal-aimés que nous avons eu en partage. » Et malgré la dureté de Claud, Bogarde en parle avec une très grande tendresse, une affection, une douceur, une amitié. Il nous montre comment un acteur peut embrasser complètement un tel personnage. Je trouve aussi magnifique que cette lettre tourne à ce point autour d'un objet, l'alliance portée par Claud. On peut tout voir dans cette alliance. Elle appartient à un mari mal aimé et mal aimant. Bogarde doit cesser d'épouser son personnage. Le mariage qui unit le metteur en scène et l'acteur n'est pas loin. Et Bogarde se remarie avec le cinéma dont il avait divorcé après Mort à Venise et Portier de nuit.

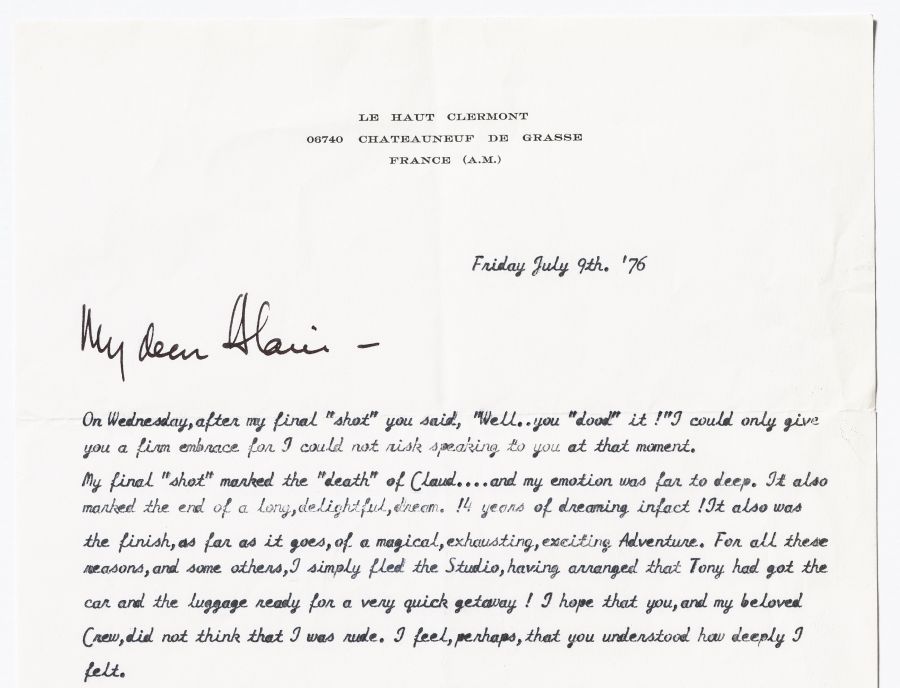

« La fin d'un long rêve délicieux ! Quatorze ans de rêves demeurés intacts ! », écrit Bogarde. Quatorze ans d'attente avant de pouvoir travailler ensemble ! Je suis touché que le premier rôle proposé par Resnais à Bogarde dans les années 1960 ait été celui de Harry Dickson (le deuxième était celui du Marquis de Sade pour un autre projet inabouti). Les Aventures d'Harry Dickson, pour moi adolescent, c'était le film fantasmé. Cela m'enchantait de savoir que le cinéaste le plus politique de la génération de la Nouvelle Vague était aussi celui qui aimait le plus l'entertainment et qu'il avait voulu adapter les récits de Jean Ray dont j'étais fou dans l'enfance. Resnais pouvait parler des choses les plus graves, comme la guerre d'Algérie, tout en ayant un goût populaire, donc sans céder sur sa fantaisie. À seize ans, je me disais naïvement : « Ah, si seulement il avait pu tourner Harry Dickson ! » C'est alors qu'est sorti Providence. J'ai vu ce film comme un mélange de Jean Ray et de Mr. Klein (sans oublier Lovecraft), avec des formes qui venaient du fantastique belge. J'établissais des liens entre Harry Dickson, l'album de photographies de Resnais Repérages, dont j'étais ivre, et ces dizaines de plans de Providence tournés en décor naturel en Belgique, la patrie de Jean Ray. Je me suis dit que Resnais avait accompli dans Providence ce qu'il avait rêvé d'une autre façon avec Harry Dickson, et qu'il était même allé au-delà.

Providence est le film de Resnais que j'ai vu le plus souvent. C'est un tel enchantement pour les yeux. Il s'y manifeste un tel appétit de beauté, une beauté à la fois plastique et métaphysique portée à un point d'incandescence, une obsession pour la lumière, avec des souvenirs du grand cinéma muet mais en parlant du monde d'aujourd'hui. J'y vois aussi un tel appétit de récit, puisqu'il s'agit de chasser la nuit, d'écarter les cauchemars du romancier âgé, d'aspirer à une réconciliation familiale impossible. Resnais nous emmène dans un monde fantastique, avec une fantaisie débridée de l'imaginaire. Le film est rempli de choses qui me nourrissent : la question de l'euthanasie, cet homme finissant qui prévoit sa mort, ce père qui ne sait pas aimer son fils, ce sort des mal-aimés. La destruction des Juifs d'Europe qui est passée par le territoire français innerve aussi Providence où nous avons l'impression de voir Drancy ou le Vél'd'Hiv, en écho à Mr. Klein. Quant à ce romancier qui peut réécrire la vie, la bricoler, la raturer, la biffer, à ces changements de cap imprévus et incessants du récit, je les ai retrouvés plus tard, d'une tout autre façon, dans les romans de Philip Roth comme Ma vie d'homme ou La Contrevie.

Cette lettre me réjouit aussi parce que j'ai un rapport fasciné à Bogarde. J'ai commencé à l'aimer très jeune, quand je voyais à la télévision des films qui n'étaient pas de mon âge. Bogarde abordait toujours ses personnages par la face obscure (je pense à The Servant, à tant de rôles qu'il a joués), et en même temps il avait un côté lumineux. Il avait cette élégance anglaise (mon père était anglophile) tout en dérangeant le spectateur avec cette ambiguïté sexuelle que je trouvais passionnante quand j'avais onze ou douze ans.

J'ai longtemps cru que Resnais, ce monsieur dont la figure était secrète, que l'on ne voyait jamais à la télévision, entretenait avec les acteurs un rapport fait de retenue, de réserve. Bogarde décrit au contraire la fièvre, la joie que cela peut être de déplier un personnage au côté d'un metteur en scène. Sa lettre est fiévreuse du début à la fin. De fait, Resnais a voué sa vie aux acteurs. C'était sans doute le réalisateur de sa génération qui faisait la preuve du plus grand savoir technique, et pourtant, le jour de ses obsèques à l'église Saint-Vincent-de-Paul, ma gorge s'est nouée quand j'ai vu que son cercueil était porté par des comédiens : Pierre Arditi, André Dussollier, Mathieu Amalric, Michel Vuillermoz, Bruno et Denis Podalydès. C'était d'une sublime évidence. Et au cimetière Montparnasse, Dussollier a prononcé un éloge funèbre bouleversant. Je lui ai écrit pour le remercier.

Comment ne pas rappeler enfin une petite partie de ce que je dois à Resnais ?

Après le bac, je suis monté à Paris pour Resnais. J'ai tenté le concours de l'Idhec en sachant qu'il avait passé un an dans cette école. Pour moi, enfant de province, c'était un repère. Dans mon imaginaire de jeune homme, je savais que le métier que je voulais faire était celui de Resnais. Je voulais exercer le même métier que cet homme-là et pas un autre. Après avoir réussi le concours au second essai, j'ai donc fait des études de cinéma comme technicien. À ma sortie de l'école, j'avais peut-être des compétences d'assistant monteur ou d'opérateur, mais je savais intimement que je n'étais pas entré dans la question du cinéma. J'éprouvais le sentiment d'un ratage. Plus tard, j'ai pris la décision de trahir le camp des techniciens pour passer dans celui des acteurs, des interprètes. J'ai décliné tout autre engagement professionnel en me donnant pour but de réaliser un long métrage. J'ai commencé à écrire La Sentinelle, qui doit beaucoup à Providence et à d'autres films de Resnais, y compris dans la structure du récit. J'ai bénéficié d'une aide à la réécriture, mais je vivais dans un parfait abandon, très solitaire. Je n'avais plus d'appartement, j'habitais chez des gens, trois semaines ici, dix jours là, en apportant mes valises. Au bout d'un moment, j'étais désespéré. Je venais de refuser de faire l'image d'Un monde sans pitié que m'avait proposée Éric Rochant. J'avais à peine entamé l'écriture de La Vie des morts, un film court qui réclamerait peu d'argent. Un soir vers 22 heures, dans la rue à Montparnasse après une séance de cinéma, je me suis dit : « Arnaud, tu n'es pas loin d'avoir trente ans et tu cours à l'échec. Tu ne t'en sortiras jamais, tu ne tourneras jamais La Sentinelle. Tu es de la lose, tu dois bien te l'avouer. » Je suis allé au McDonald's de la rue de Rennes. Dans la file voisine de la mienne, j'ai aperçu un monsieur d'allure très noble, portant une sacoche, et c'était Alain Resnais dont je devinais qu'il sortait de sa salle de montage située non loin. Je savais par un ancien camarade de l'école qu'il montait I want to go home, un film de crise, et qu'il était à un croisement difficile dans sa vie privée et professionnelle. J'ai ralenti dans la file. Quand le vendeur m'a demandé ce que je voulais, j'ai attendu que Resnais arrive à la caisse d'à côté et passe commande. Resnais a dit : « Un Filet-O-Fish », j'ai dit : « Un Filet-O-Fish. » J'ai pris la même salade, la même boisson que lui. Mon maître était à deux pas de moi et commandait un Filet-O-Fish. Je l'ai pris comme une bénédiction, j'ai retrouvé l'espoir et persévéré. Six mois plus tard, j'obtenais l'avance sur recettes et c'était parti.

Arnaud Desplechin